| ・DL−103Rを聴く。 ・無論、シェルに取り付けた2SK97で、カートリッジから電流伝送。 |

|

|

|

||

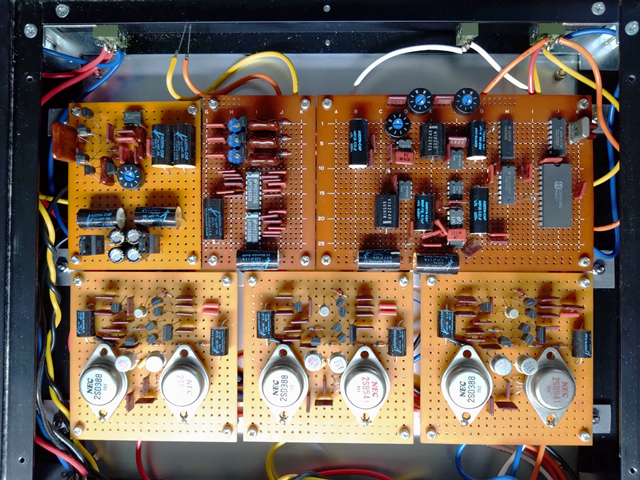

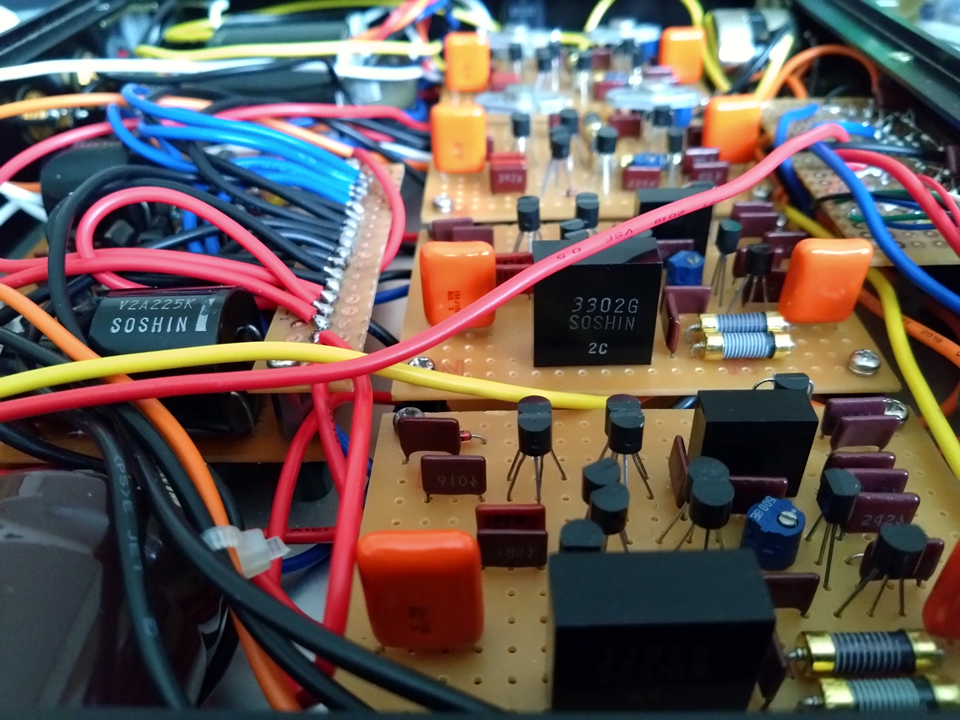

| ・それを受けるのが、簡素型無帰還IVC型MCプリアンプ。 ・いくつもある。 ・光カートリッジ用プリアンプをもう1台作るとなれば、これらDL−103用の簡素型無帰還IVC型MCプリアンプのどれかを廃用にして、台数を減らさないといけない。 ・ので、先ずはこれらでDL−103Rを聴く。 |

|

|

| ・パワーIVCは、バッテリードライブのTR

2SA627−2SD188パワーアンプ兼パワーIVC。 |

|

|

| ・電流伝送で聴くDL−103R、簡素型無帰還IVC型MCプリアンプ、そしてパワーIVC。 ・電流伝送、伊達ではない。今更だが素晴らしい音がする。 ・もし光カートリッジがないとすれば、これ程のものは他にはない。 ・光カートリッジと比べれば、音がやや太くメリハリがしっかりした感じ。 ・が、これも命と情。目に涙が滲む。結局、私の簡素型無帰還IVC型MCプリアンプ達、廃用はあまりに忍びない。 |

|

|

|

|

|

| ・やむを得ない。 ・光カートリッジ用プリアンプは増設としよう。 ・が、簡素型無帰還IVC型MCプリアンプはどれも残す代わりに、この際、ヘッドフォン専用アンプの実験の最終形を廃用にする。 ・2000年以来のヘッドフォン専用アンプはこれにて終焉。 ・無論、活用できる部品は再利用する。 ・さらに、同じタカチのOS49−26−33BXをケースに使用している電圧伝送時代のチャンネルデバイダーも廃用とし、そのケース等も再利用する。 |

|

|

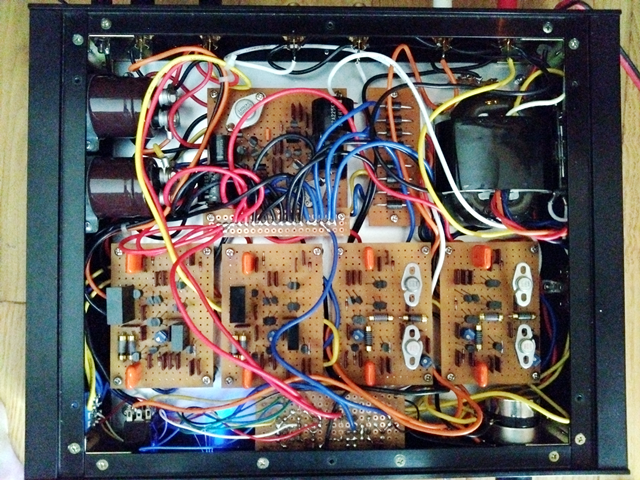

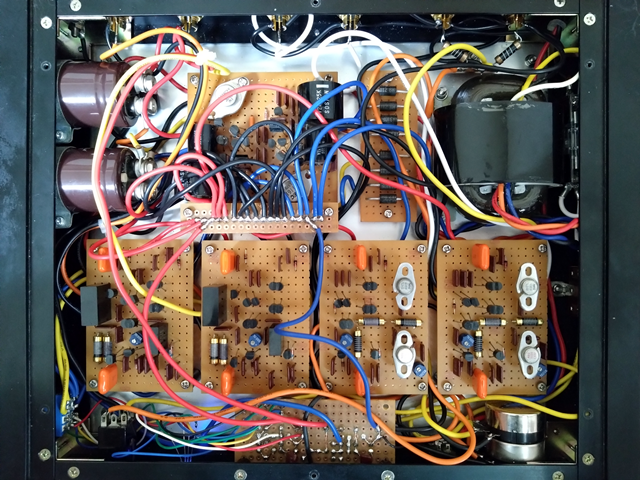

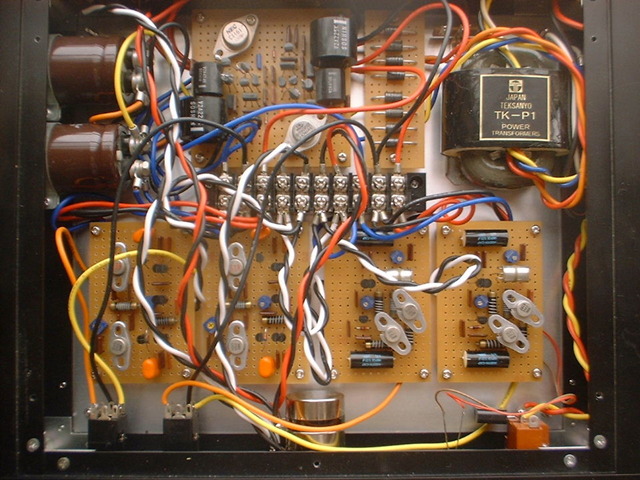

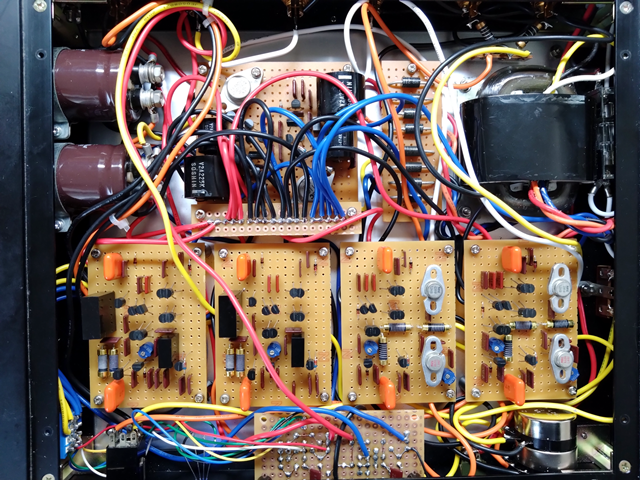

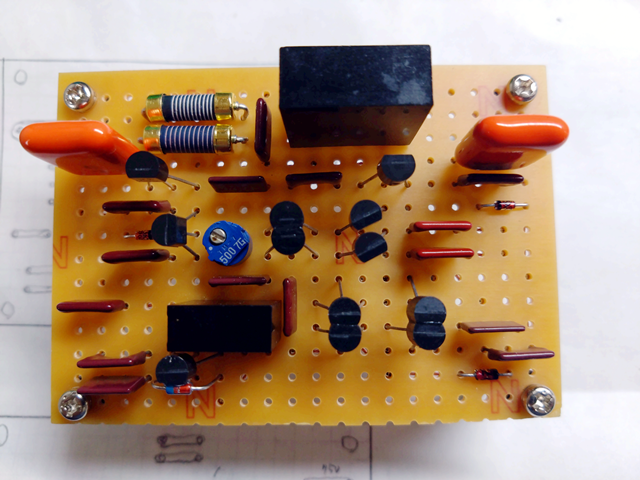

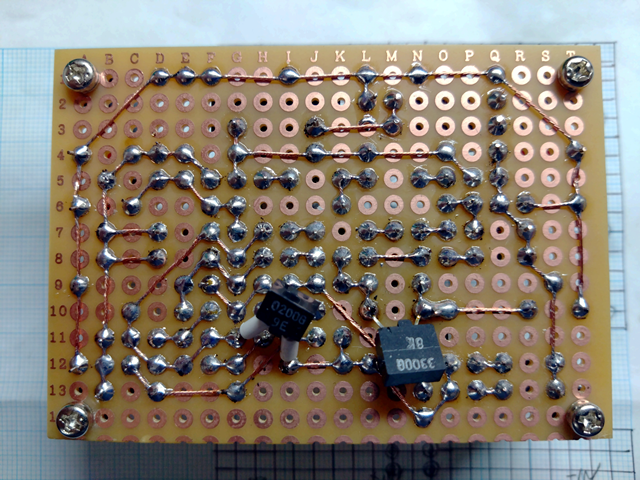

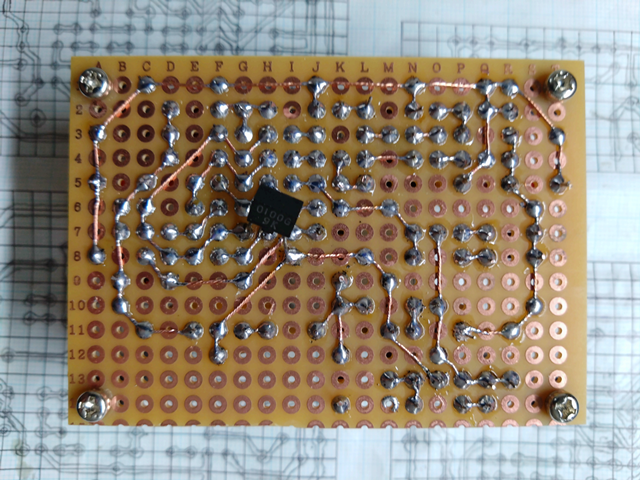

| ・結果、 ・ヘッドフォン専用アンプから電源部は殆どそのまま再利用して、AC電源方式の光カートリッジ用プリアンプとなった。 ・電源部の関係もあり、いつものような基板吊り下げ式は採用せず、底板に取り付ける方式とした。 ・このケースを使っていた電圧伝送時代のチャンネルデバイダーが2wayだったので、出力端子が2組ある。ので、1組を電圧出力ジャック、もう一組を電流出力ジャックとした。 ・電源トランスが何となく違う。 |

|

|

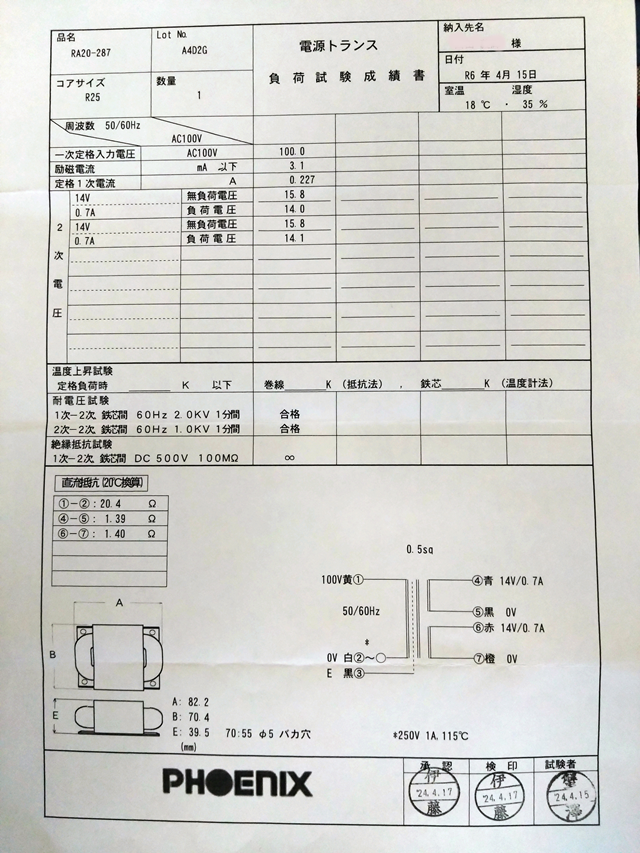

| ・TK−P1ではなく、PHOENIXからRA20型でRコアトランスを入手した。 ・2次電圧は14Vと、丁度よい電圧が得られるようにしたもの。 |

|

|

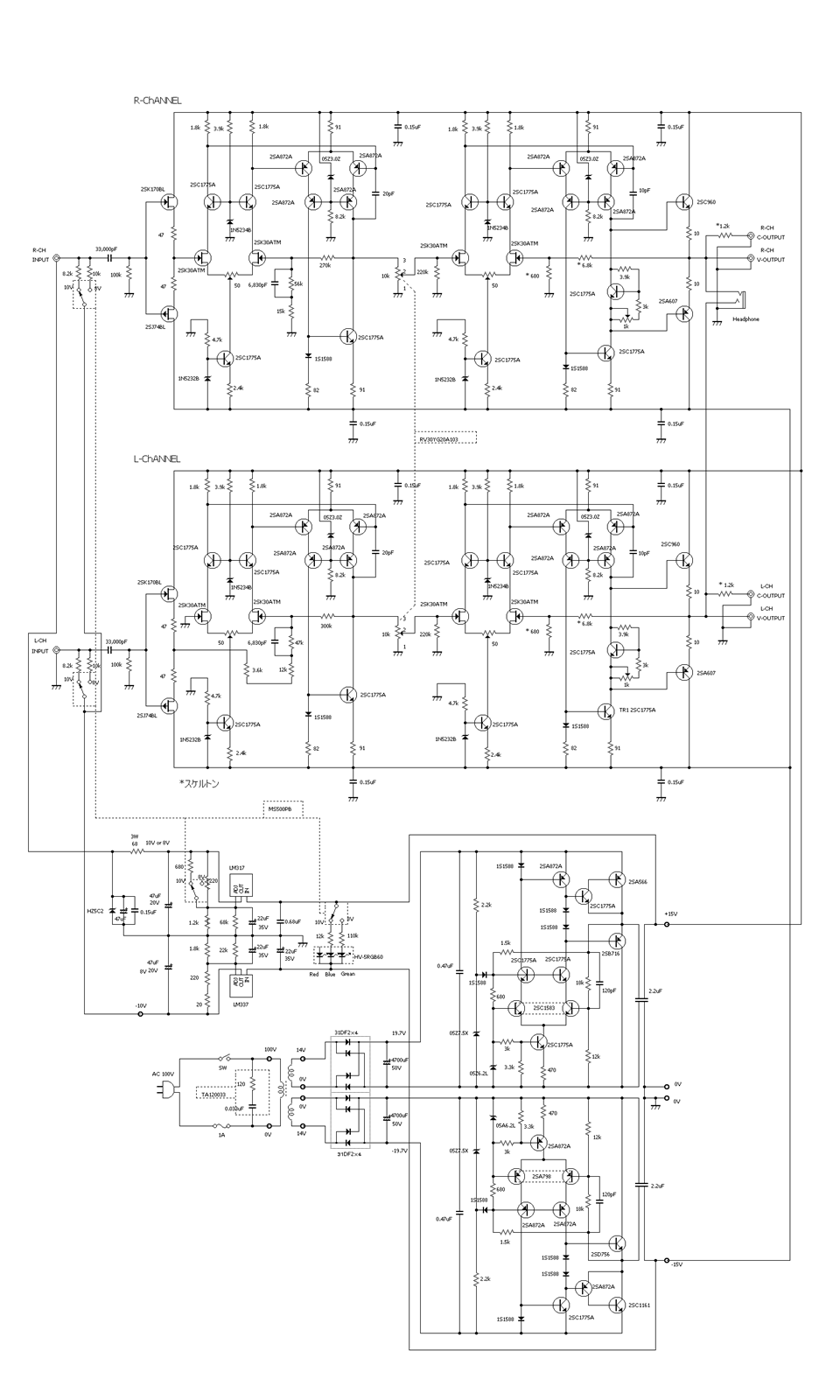

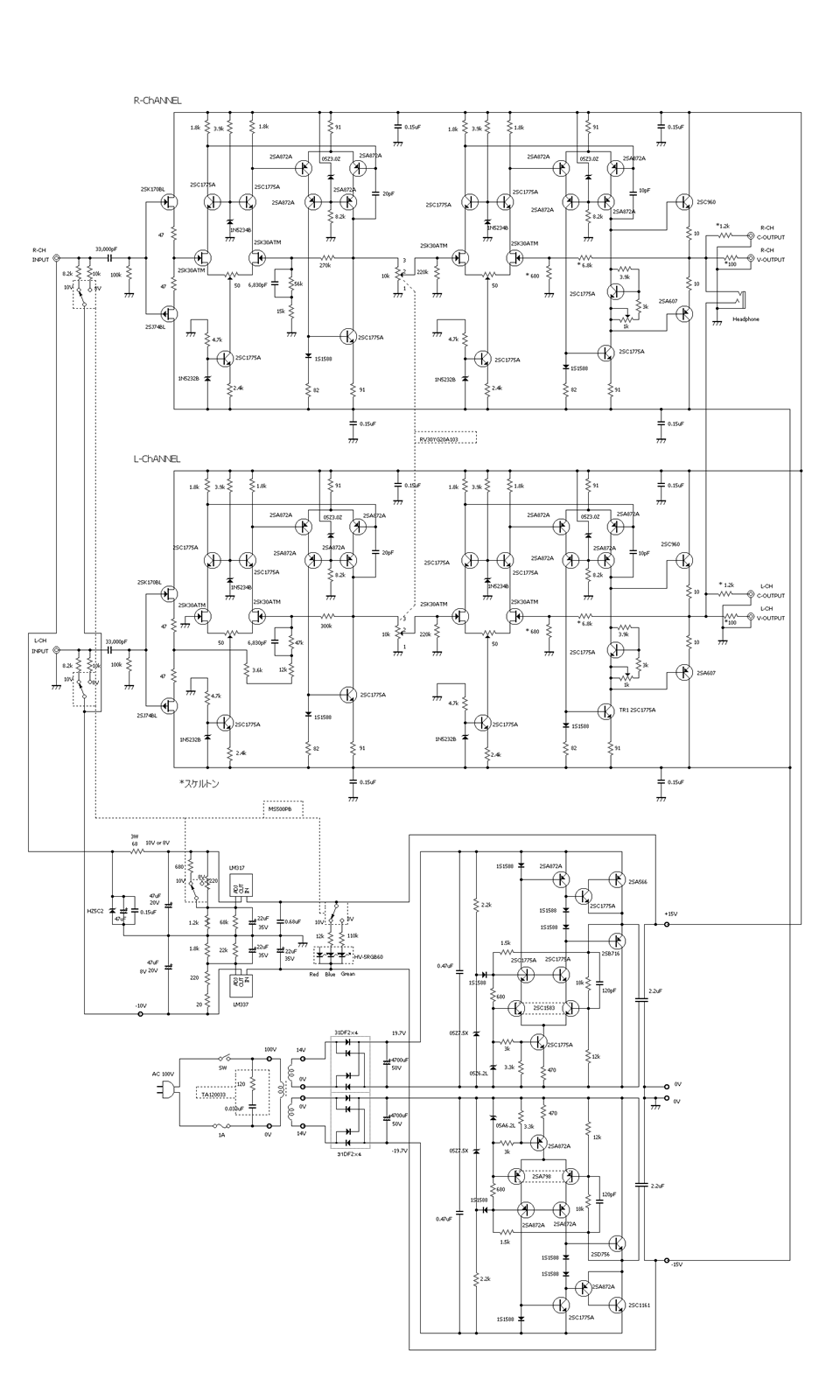

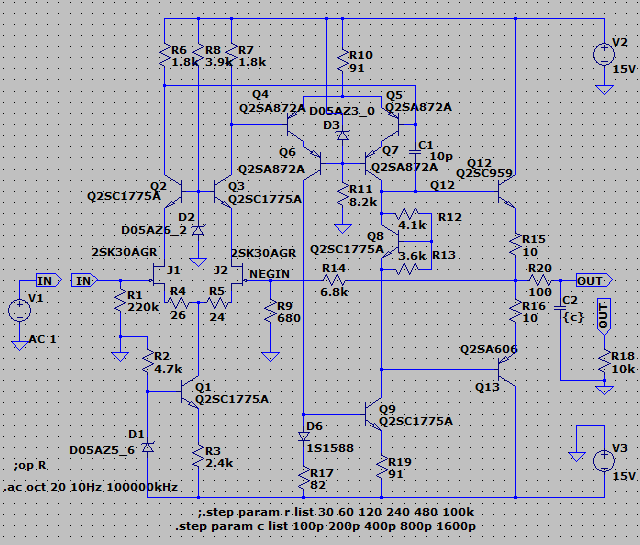

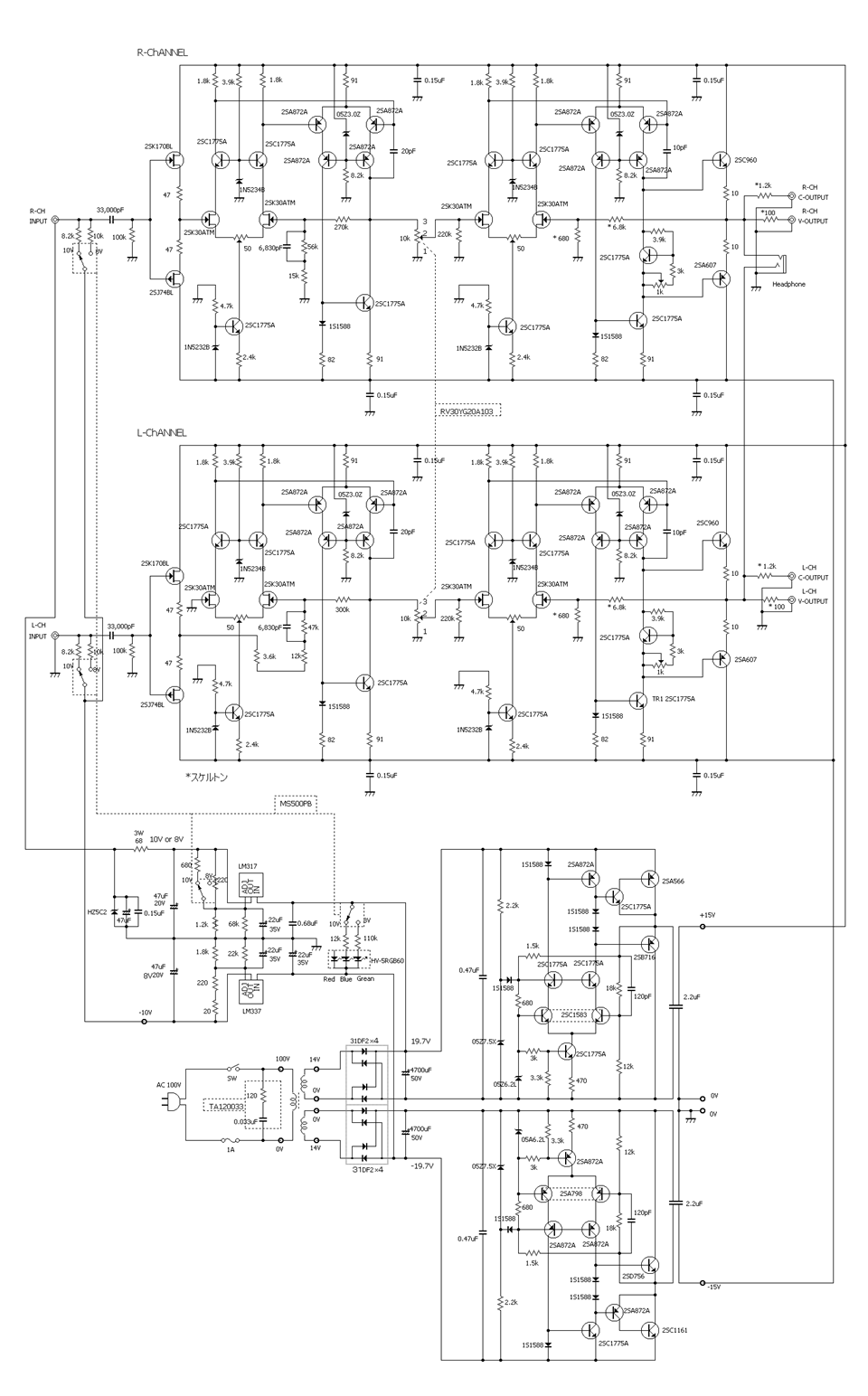

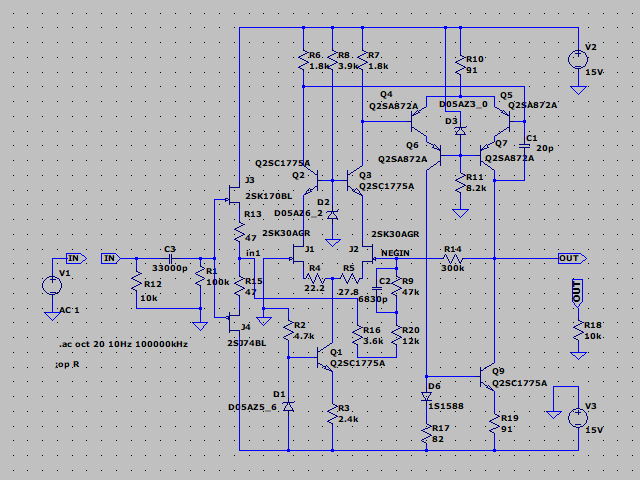

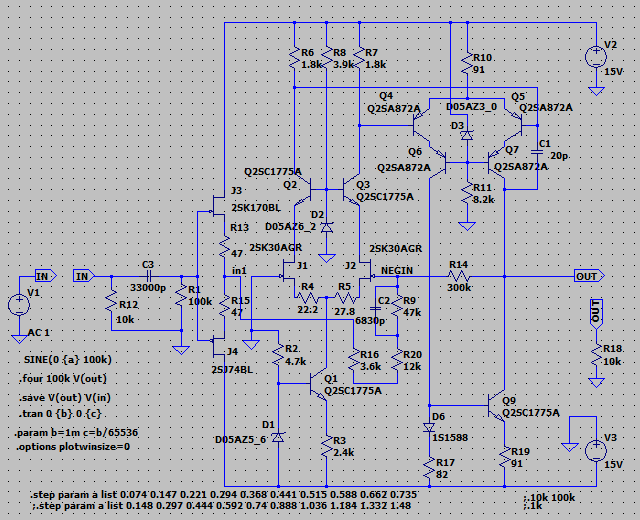

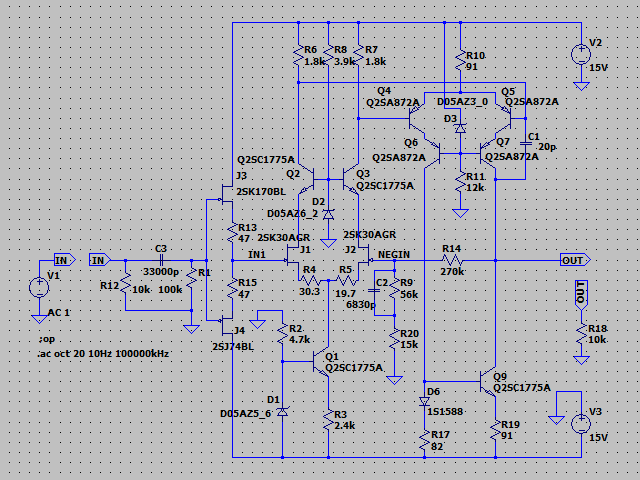

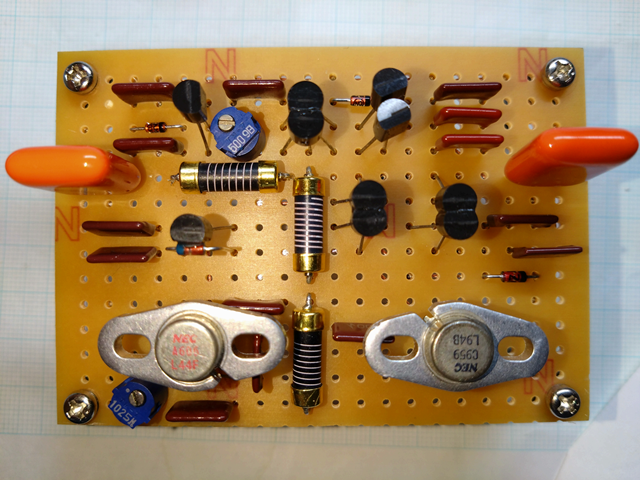

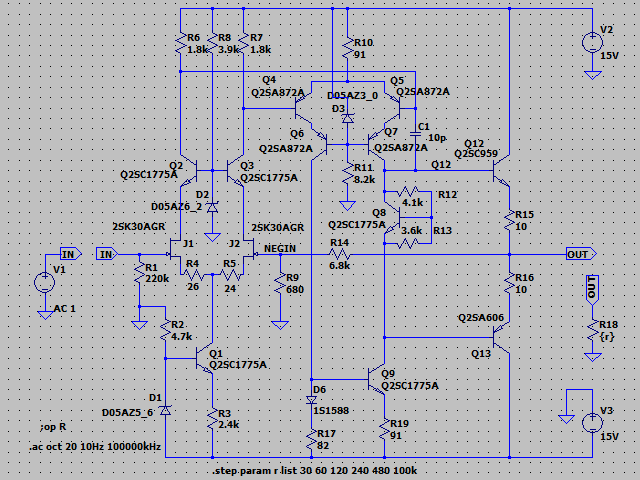

・全回路図はこう。 ・AC電源方式であることを除けば、基本的に前回の光カートリッジ用プリアンプと同じ。 ・が、ところどころ違うところがある。のは、半導体や進の抵抗など在庫の尽きたものに代えて、まだ在庫のあるものや入手できるものを使っているので。 ・光カートリッジの電源であるLM317の出力を8Vと10Vの切りかえ式にし、これに連動して、LM337の出力供給兼IVC抵抗も10KΩと8.2kΩの切りかえ式にしているのは、勿論第3世代のDS−003に加えて、前世代のDS−E1も手元にあるので、それら双方に対応するため。 ・また、ラインアンプ兼ヘッドフォンアンプの電圧出力に100Ω抵抗がシリーズに入っている。のは、6m程度のピンコードを繋いだ際に発振する(五感で分かる現象的にはノイズが出る)のを防止するため。6m程度のピンコードの容量はそれなりに大きい訳だ。が、これがないとボリューム中心程度以上で発振が始まる理屈が良く分からない。し、前回のバッテリードライブ光カートリッジ用プリアンプではそれで問題がないのだから、何とも難しいものだ。 |

||

|

||

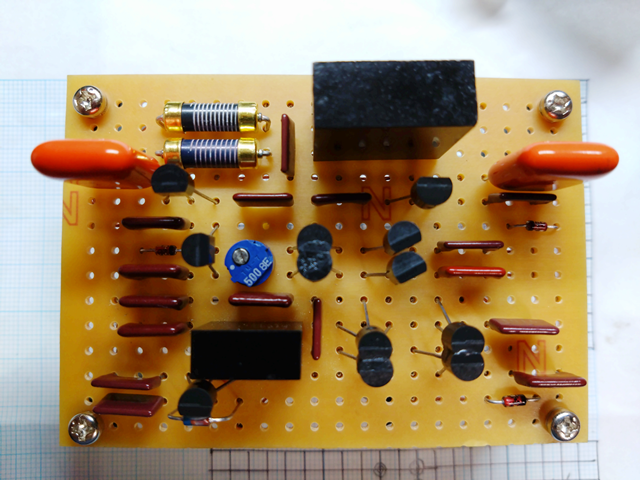

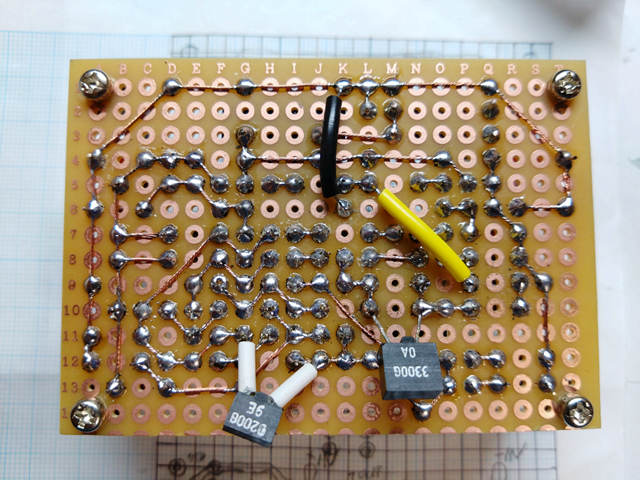

| ・Lチャンネル反転基盤。 ・表の6,500pFにパラとなる裏のSEコンは、300pFが尽きたので330pFで代用。 *SE20pFが、方向性が逆で取り付けられています。後で直しました。 |

|

|

|

||

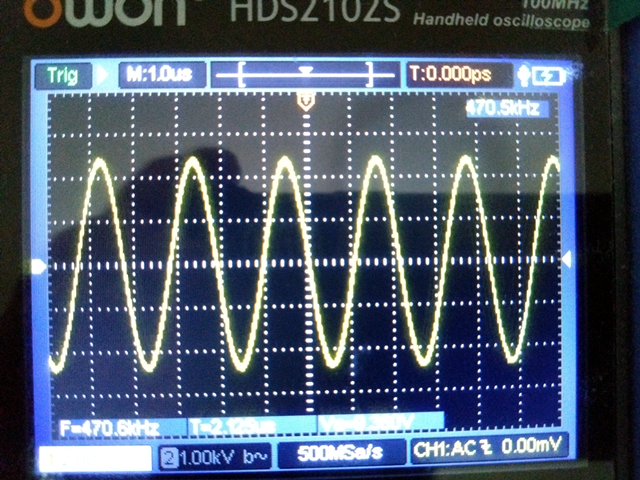

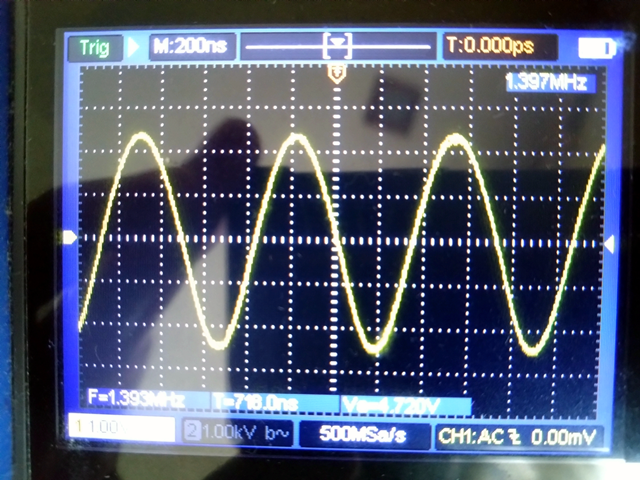

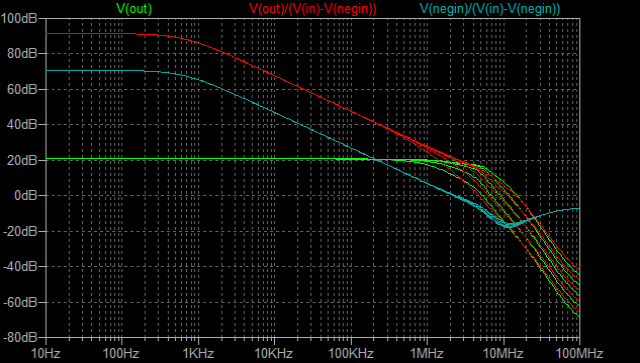

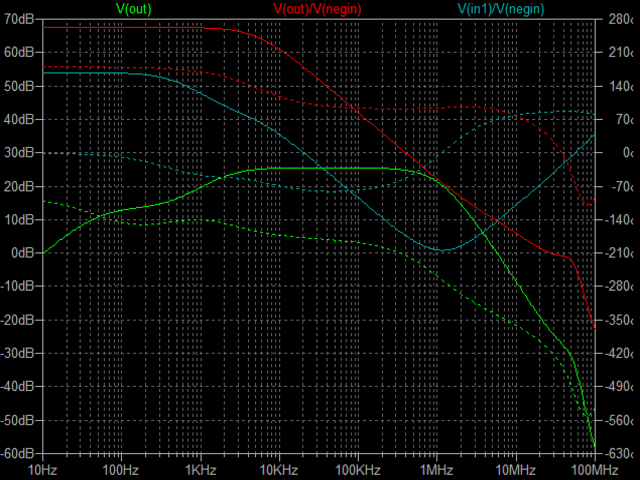

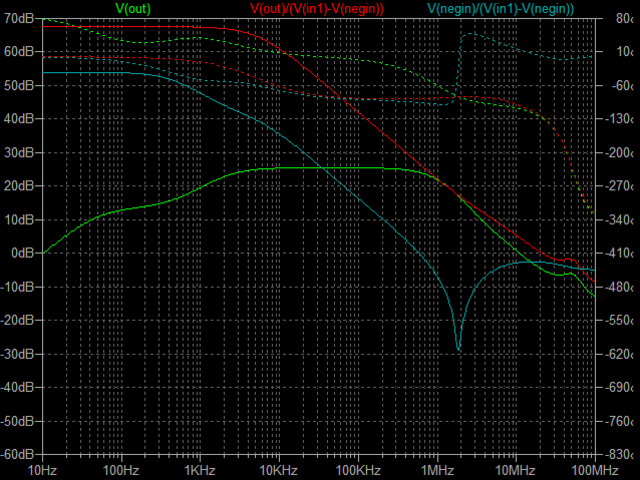

| ・その周波数特性を観る。 |

|

|

| ・ゲイン−周波数特性。 ・赤のオープンゲインは、低域で67.56dB。 ・青のループゲイイン≒NFB量は、低域で53.9dB程度。 ・緑のクローズドゲインは、10Hzで△0.3dB、50Hzで10.76dB、100Hzで12.8dB、500Hzで16.3dB、1kHzで19.6dB、5kHzで25.0dB、10kHzで25.4dB、50kHzで25.6dB、100kHzで25.5dB。 |

|

|

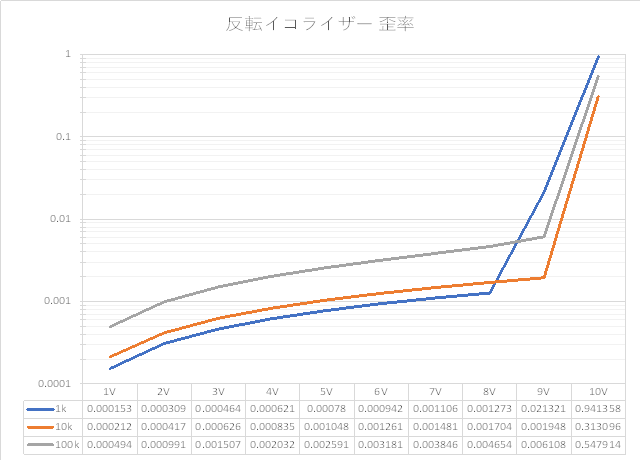

| ・反転イコライザーの歪率を観る。 ・負荷は10kΩ。 |

|

|

| ・100kHzも含めて素晴らしい低歪率。 ・最大出力としては、9Vと言ったところ。 |

|

|

| ・Rチャンネル非反転基盤。 |

|

|

|

||

| ・その周波数特性を観る。 |

|

|

| ・ゲイン−周波数特性。 ・赤のオープンゲインは、低域で67.60dB。 ・青のループゲイイン≒NFB量は、低域で53.97dB。 ・緑のクローズドゲインは、10Hzで△0.24dB、50Hzで10.79dB、100Hzで12.85dB、500Hzで16.3dB、1kHzで19.6dB、5kHzで24.93dB、10kHzで25.4dB、50kHzで25.5dB、100kHzで25.5dB。 |

|

|

| ・ラインアンプ兼ヘッドフォンアンプ基盤。 |

|

|

|

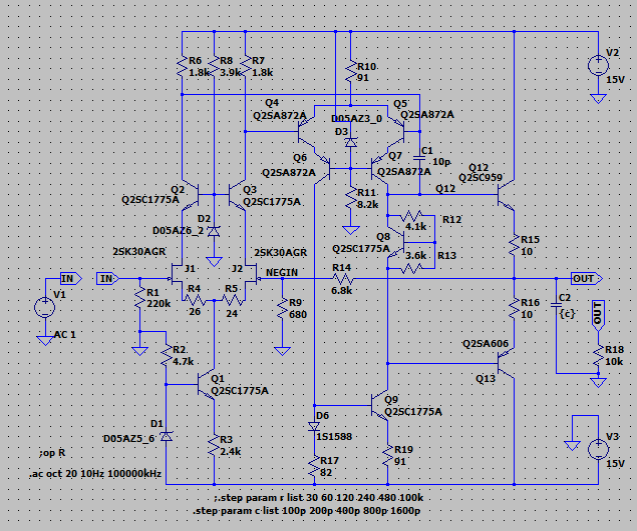

||

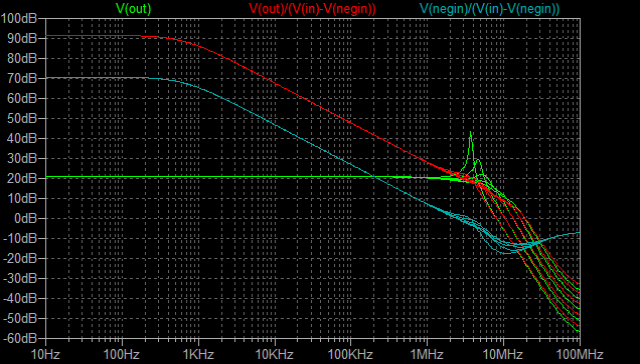

| ・その周波数特性を観る。 |

|

|

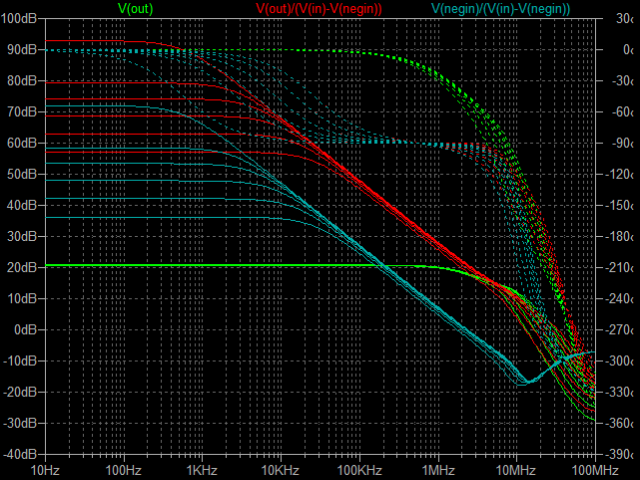

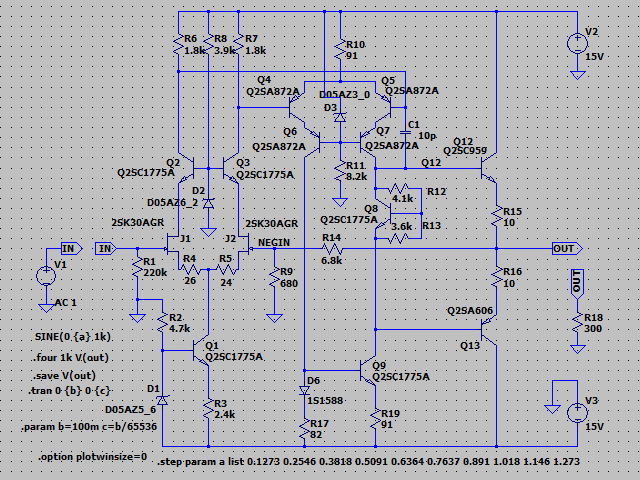

| ・そのゲイン−周波数特性。 ・パラメトリック解析で、赤のオープンゲインと青のループゲインは、下から負荷が30Ω、60Ω、120Ω、240Ω、480Ω、100kΩ(負荷オープン相当)の場合。 ・緑のクローズドゲインは低域で20.8dB程度。 ・赤のオープンゲインは、負荷30Ωで57.1dB、60Ωで63.0dB、120Ωで68.7dB、240Ωで74.2dB、480Ωで79.3dB、100kΩ(負荷オープン相当)で92.9dB。 ・青のループゲインは、負荷30Ωで36.3dB、60Ωで42.2dB、120Ωで47.9dB、240Ωで53.4dB、480Ωで58.5dB、100kΩ(負荷オープン相当)で72.0dB。 |

|

|

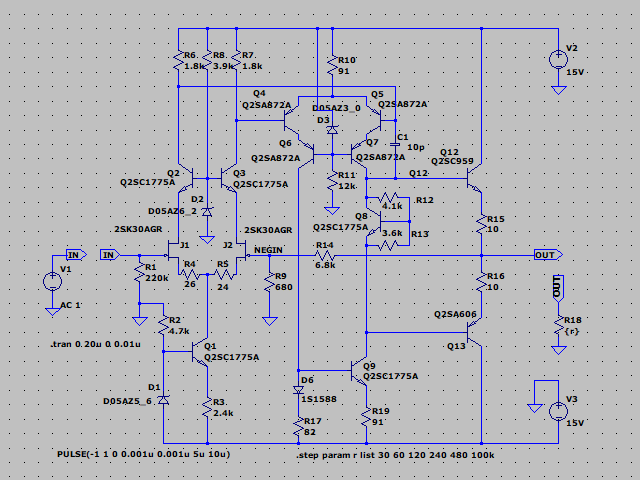

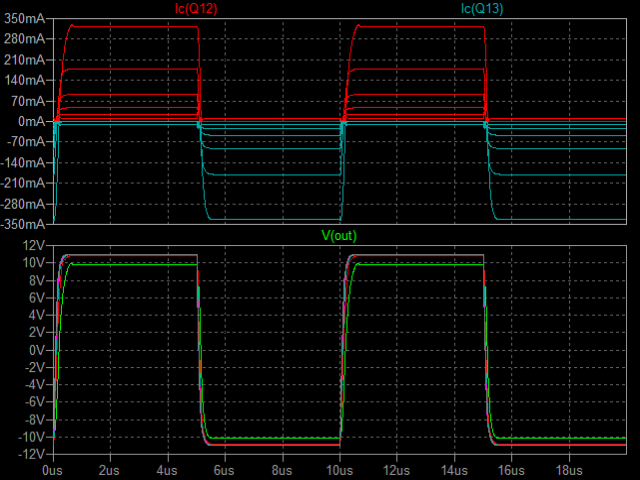

| ・LTspiceでその100kHz方形波応答を占う。 ・入力は±1V。最大出力付近での応答を観る。 ・負荷を30Ω、60Ω、120Ω、240Ω。480Ω、100kΩ(負荷オープン相当)にした場合のパラメトリック解析。 |

|

|

| ・下が出力波形。 ・上が終段Q12 2SC959とQ13 2SA606のコレクタ電流波形。 ・負荷が30Ωの場合の最大出力が、他の負荷の場合より低く10V程度に止まっており、多少のオーバーシュートもある。 ・Q12=2SC959の出力電流も、320mAを超えたところでオーバーシュートがある。 ・のは、終段プッシュプルエミッタフォロアのエミッタ抵抗に生じる電圧降下のために、負荷30Ωでの最大出力が、他の負荷の場合よりも制限されてしまうため。なので、何も問題はない。 ・要するに非常に綺麗な方形波応答。 |

|

|

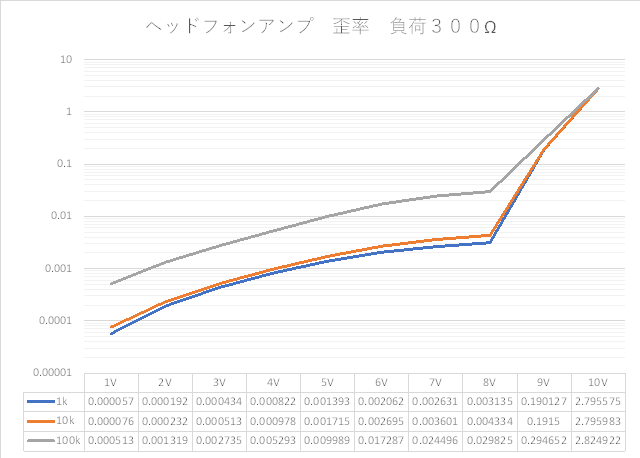

| ・ラインアンプ兼ヘッドフォンアンプの歪率を観る。 ・負荷はヘッドフォンにHD600を使用するイメージで300Ω。 |

|

|

| ・これも、素晴らしい低歪率。 ・300Ω負荷でもかなりの低歪率。 ・最大出力は8Vといったところ。 |

|

|

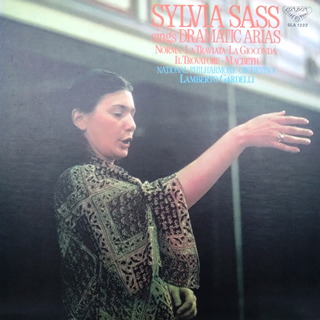

・音はどうか。 |

||

| ・早速DS−003で聴く。 ・今度は電流出力ジャックを設けたので、パワーアンプ兼パワーIVCとは電流伝送で接続して試聴。 ・同じケース内で、プリアンプの直近にトランス他AC電源部があるので、ハム等の雑音に見舞われないか?と危惧はあったのだが、上で記した6m程度超のピンコードを繋いだ際の発振(実際に聞こえるのはノイズ)を上手く解消した以外では、ハムも極小で、先に拵えたバッテリードライブの光カートリッジ用プリアンプと変わらない静けさ。 ・音は、素晴らしい。 ・空間の透明性、音の実在感、何も言うことがない。 ・聴くことが楽しい。 |

|

|

|

|

|

|

||